- 目次

- 時代はEV(電気自動車)

- 自動車 進化の歴史

- 用語解説

時代はEV(電気自動車)

という風潮(逆風?)を皆さんはどのように思い、感じていますか?

EVなんて要らない!オワコンだ!環境に良く無い!そんな印象でしょうか?

私は昭和生まれの還暦ジジイなので生きてるうちにEVを買うことはあるのかなあ?

多分そのチャンスは来ないんじゃないかなあ?

なんて漫然と感じております。

自宅玄関のわきには外部コンセントも設置してあるので200V仕様に改造してもらって自宅駐車場でEVを充電することは出来るんですけどね? それでも、2025年現在、積極的にEVを買おうとは思わないです。

EVを全否定する気もないですし、全肯定する、でも無いです。

EVに商品魅力があれば購入動機になるでしょうけど、今のところその魅力が薄いように思います。

そもそも、昭和生まれで、ガソリン車(ICE)を乗り継いで育ったクルマ好き世代は運転する楽しさを求めて、あえてめんどくさいマニュアル・ミッション車を選んで購入していたりしますよね。

かくいうワタクシもこんなマニュアル・ミッションのクルマで週末のドライブを楽しでいたりします。

サスペンションがどーたら、

エンジンの吹け上りがどーたら、

〇〇回転数からカムに乗る感じがどーたら、

どこそこのマフラーがどーたら、

そんなカーライフで育ってきましたよ!

巷ではタイプRをバリバリ乗りまわすような「マニュアル女子」なる言葉もあるくらいです。

(見たことないけど)

EV時代はクルマを個人で楽しむからシェアする時代に移行するとの予測なんだそうです。

え~~? 未来って、

そ〜なっちゃうの〜お!?

エ〜〜!ナンで~~~~?!

未来のクルマは全自動運転になっていく。と、

その前提としてEV化なんだそうです。

AIが状況を判断して

全自動で走行するにはEVの方が都合がいいのだそうです。

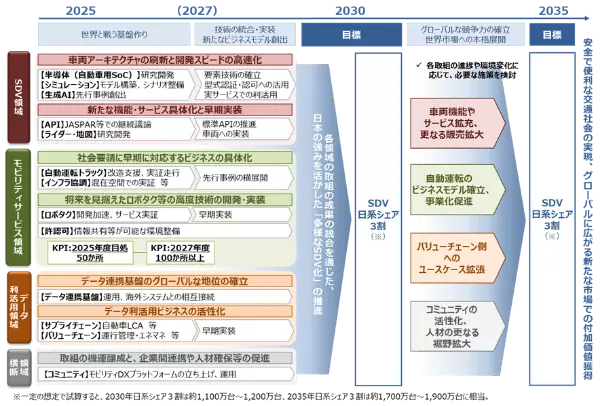

未来のクルマ (EV) にはスマホみたいにソフトウエアが搭載され(SDV)、先進運転支援システム(ADAS)で運行されるようになる、と。

2025年のCES(全米民生技術協会)においてHondaはその OS を ASIMO とネーミングしましたね。

そこには運転する楽しさやワクワクに取って代わり、運転主体がヒトからクルマに移行して、映画鑑賞やリモート会議など、これまでにはできなかった「ドライバーによる移動中のセカンドタスク」が可能になる、としています。

果たしてそれが消費者の購入動機となる商品魅力に繋がっていくのか?

その魅力を消費者に対してどのように訴求していき、他社との差別化をはかっていくのか?が生き残りのカギでになりそうです。

クルマは今後、運転を楽しむから脱皮して、エンタメ化していくようです。

「私はね、エンジンが好きなんです!排ガスのにおいが好きなんです!」

なんて、TOYOTAが提唱しているような FUN TO DRIVE の時代は過ぎ去り、はもはや時代遅れだとの論調もあります。

MAZDAの 「BE A DRIVER」 =「運転する人になろう」も、

もはやEV時代にそぐわないスローガンといった所でしょうか。

未来予測では、運転免許証を返納したジイ様が

「ヘイ!Siri!ロボタクシー呼んで!」

っていう時代になると考えられてるんですって!

高齢者が自家用車を運転して接骨院に行くよりもロボタクシーが自動運転した方が事故率は低いらしい。。。

週末にしか使わない自家用EVを平日は駐車場に置きっぱなしにしておくのはもったいない。

「ヘイ!ロボタクシー!平日は仕事してきて!」

と平日の空き時間に自動運転タクシーとして働いてもらえば年収400万円くらい稼げるそうだ。

車両価格が600万円だとしても1年半で償却できちゃう!

そーなると、一般のタクシードライバーは職を失って、会社役員様や国会議員様お抱えのレクサス黒塗りハイヤーくらいしか生き残れない、そんな時代になると?

未来の自動車社会はそんな殺風景な世界になっちまうのか~あ!?

待てよ?

そーなると今のように個人で車を買わなくなってシェアする時代なんでしょ?

クルマの販売台数も激減して、、、、今のような数のクルマメーカーは要らなくなっちゃう?

弱小メーカーは淘汰されてゆく・・・のか?

テスラとBYDの2社があればコト足りちゃうのね???

そりゃー、各社の社長さんたちも焦っちゃうわけだわ!

自動車 進化の歴史

1948年 米国でオートマチックトランスミッションの元祖トルクコンバーターATが登場

1958年 クルーズコントロールをクライスラーがインペリアル導入

1981年 カーナビ(ホンダ・エレクトロ・ジャイロケータ)2代目ホンダ・アコードに搭載

1986年 ホンダは自動運転の研究に本格的に着手し、自動車道でデモ走行を実施

1992年 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)を三菱のデボネアに搭載

1999年 ADA(ドライバー支援システム)がレガシィ ランカスターに搭載

2020年 ホンダ「レジェンド」が国土交通省から自動運転レベル3の型式指定を取得

こうして歴史を振り返ってみると各社、クルマの自動化に向けた技術開発が進んでいることがわかりますね。

どこまでの自動化が商品魅力として受け入れられるのか?

今後の動向に注目していきたいと思います。。。

ではでは。

用語解説

EVとは

EVとは「Electric Vehicle」の略で、日本語では「電気自動車」と呼ばれています。バッテリーに蓄えた電気エネルギーをモーターで動力に変換して、走る自動車です。

実は、EVは電動車の一部に過ぎません。電動車とは、電気を動力源とする自動車の総称で、電気自動車の他にもプラグインハイブリッド車やハイブリッド車、燃料電池自動車なども含まれます。

●EVには大きく4つの種類がある

EVには動力源や駆動の仕組みによって、大きく4つの種類があります。

BEV(Battery Electric Vehicle)

バッテリー式電気自動車がBEVです。一般的にEVと呼ばれるものはこのBEVを指します。電気のみを動力源とし、エンジンを搭載していないことが特徴です。走行時にCO2や排ガスをまったく出さないクリーンな自動車として、以前から環境技術の本命と称されてきました。

※以下、EVは電気自動車(BEV)をあらわす。

HEV(Hybrid Electric Vehicle)

HEVは、エンジンとモーターの両方を搭載するハイブリッド車を指します。エンジンで発電した電気をモーターに供給する方式で、家庭用電源からの充電は不要です。

HEVは3つの方式に分類されます。エンジンで発電機を駆動し発生した電力を使ってモーターで走行する「シリーズ方式」と、エンジンで走行し、発進・加速をモーターでサポートする「パラレル方式」、そしてエンジンとモーターを上手に使い分けて走行する「スプリット方式」の3種類です。

これらの方式はいずれも高電圧のモーターを搭載しており、「ストロングハイブリッド」と総称されています。一方で、モーター機能を持つ発電機を搭載し低電圧ながらも小型軽量化を実現した「マイルドハイブリッド」と呼ばれるシステムも存在します。

PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

プラグインハイブリッド車は、外部電源からの充電が可能なハイブリッド車で、EVとHEVの長所を併せ持った仕様といえます。

通常はEVとして電気で走行し、バッテリー残量が少なくなるとエンジンを使ったHEVモードに切り替わります。万一、充電切れになってもエンジン走行に移行できる点が魅力です。

FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)

FCEVは燃料電池自動車を指します。水素を燃料に発電する燃料電池を搭載し、発電した電力でモーターを駆動します。排出は水だけになるため環境に優しい点が注目を集めています

CASEとは

CASEとは、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared&Service(シェアリングサービス)、Electric(電動化)の略称

ADASとは

Advanced Driver-Assistance Systems

ADAS(エーダス)とは、Advanced Driver-Assistance Systems(先進運転支援システム)

SDVとは

SDV(Software Defined Vehicle)とは、日本語では「ソフトウェア定義型自動車」と呼ばれます。その名のとおり「ソフトウェアによって自動車の主要な機能や性能が定義される」、つまり「自動車を制御するソフトウェアのアップデート(更新)によって製造・販売されたあとも継続的に進化する自動車のこと」を指します。

ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)とは、クラウドとの通信により、自動車の機能を継続的にアップデートすることで、運転機能の高度化など従来車にない新たな価値が実現可能な次世代の自動車のことです(出典)経済産業省:「モビリティDX戦略」を策定しました(2024年5月24日)

コネクテッドカーとは

コネクテッドカーとは、ICT端末としての機能を有する自動車のことであり、車両の状態や周囲の道路状況などの様々なデータをセンサーにより取得し、ネットワークを介して集積・分析することで、新たな価値を生み出すことが期待されている。具体的には、事故時に自動的に緊急通報を行うシステムや、走行実績に応じて保険料が変動するテレマティクス保険、盗難時に車両の位置を追跡するシステム等が実用化されつつある。(出典)総務省:第2部 ICTが拓く未来社会>第1節 ICT端末の新形態>2 コネクテッドカー・オートノマスカー>(1)コネクテッドカー

(出典)経済産業省:「モビリティDX戦略」を策定しました(2024年5月24日)

おしまい

当ブログはレンタルサーバーConoHa WINGを利用し

WordPress/TCD/PHOTEC を使用して運営しています

👍 最後まで読んでいただきありがとうございます!気に入っていただけたら

❤️ いいね!ボタンを押して頂けると嬉しいです! 今後の励みなります!

❤️ Obrigado por ler até o final. Se você gosta deste artigo, Por favor, pressione o botão “Like.